Il culto di San Vitaliano

29-08-2025 15:14 - Storia

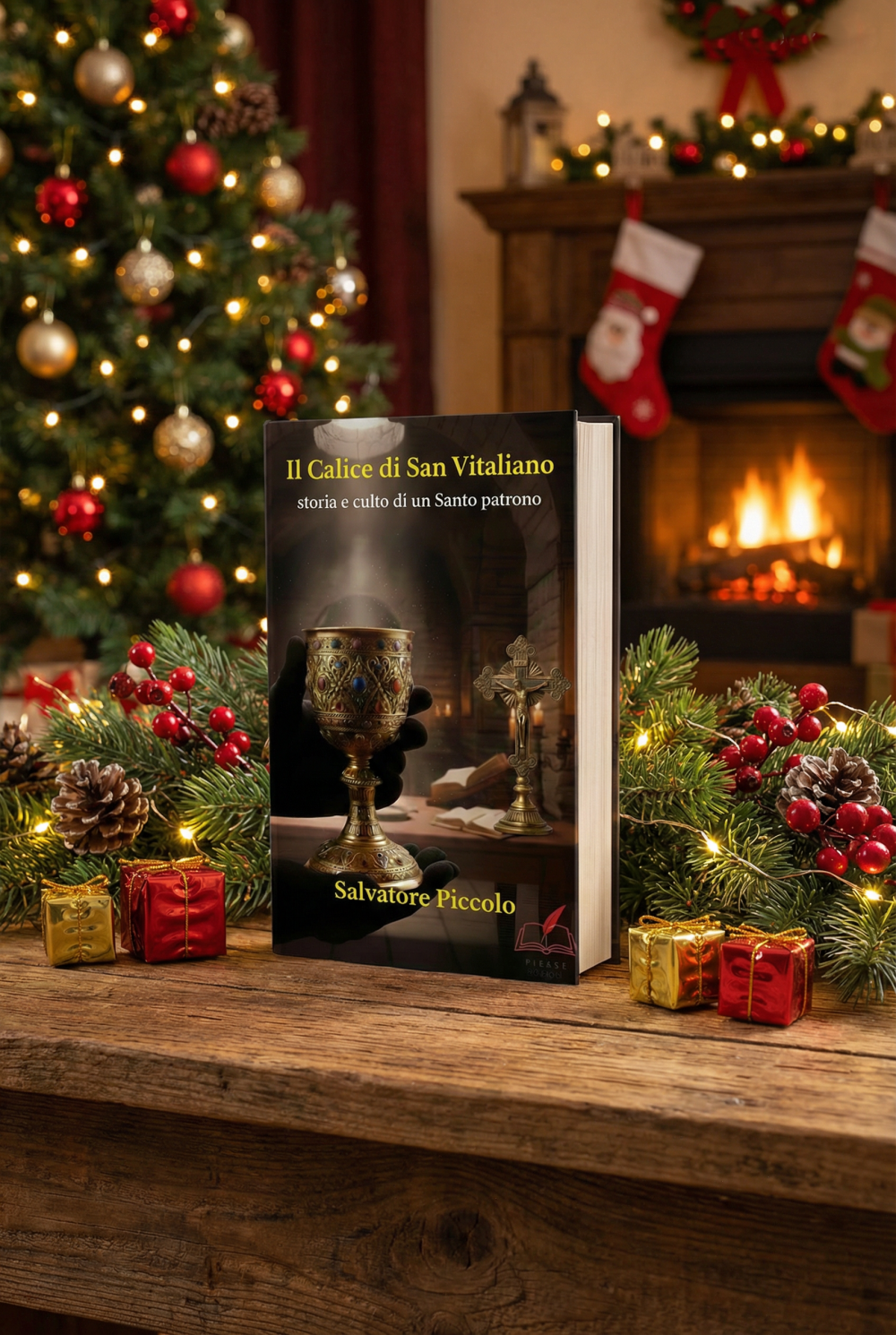

a cura di Salvatore Piccolo - estratto dal libro: Il Calice di San Vitaliano vita e morte di un santo patrono. (link in fondo)

La sistemazione principale del culto di San Vitaliano (vescovo di Capua) si deve al cardinale Roberto Bellarmino, santo e dottore della Chiesa. Uno dei massimi intellettuali cattolici dell’epoca, molto ascoltato nella curia papale. Bellarmino era stato nominato vescovo di Capua, quando già aveva ottenuto la porpora cardinalizia, nel 1602 e fu lo stesso papa Clemente VIII a consacrarlo a Capua con le sue mani. Capua era da diversi secoli arcidiocesi metropolita e necessitava che a reggerne le sorti fosse un cardinale.

Il Bellarmino prende a cuore la diocesi di cui è nominato arcivescovo metropolita tanto che afferma: "𝐿𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑒̀ 𝐶𝑎𝑝𝑢𝑎, 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑡𝑒𝑑𝑟𝑎𝑙𝑒, 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑜".

Nel marzo del 1605, Clemente VIII muore e gli succede prima Leone XI, che regna per solo ventisei giorni, e poi Paolo V. L’anno 1605 è quindi l’anno di due conclavi. Sia il primo che il secondo conclave del 1605 sono affrontati dal Bellarmino come arcivescovo metropolita di Capua.

Nel secondo conclave il nome di Roberto Bellarmino ha grande riscontro tra i cardinali e si arriva al punto che lo stesso Bellarmino sta per essere eletto papa. Nei primi giorni del secondo conclave del 1605 un gruppo di cardinali si adoperano per far eleggere il cardinale gesuita Bellarmino, ma questi si dichiara contrario, tanto che saputo della sua candidatura minaccia di rinunciare anche alla porpora cardinalizia.

Il nuovo papa Paolo V, eletto con l'accordo delle maggiori potenze cattoliche, insiste nel tenerlo con sé a Roma e il cardinale chiede di essere dunque esonerato dal ministero episcopale a Capua.

Nominato membro del Sant'Uffizio e di altre congregazioni e, in seguito, consigliere principale della Santa Sede nel settore teologico della sua amministrazione. Muore nel 1621 a Roma ed è seppellito nella chiesa di Sant’Ignazio a Roma, la principale chiesa dei gesuiti a Roma intitolata al santo – Ignazio di Loyola – fondatore della Compagnia di Gesù.

Michele Monaco, un sacerdote capuano, nominato dal Cardinale Bellarmino direttore spirituale del Monastero delle monache di San Giovanni a Capua, si mette a lavorare sotto la supervisione di Bellarmino per sistemare le vicende di culto capuane con particolare riguardo alla cronotassi dei vescovi, ai papi e ai santi che la cittadina fondata dai longobardi ha dato a Capua.

Il nostro San Vitaliano è quindi oggetto di studio del Monaco sia perché deve essere inserito cronologicamente dell’elenco dei vescovi capuani sia perché santo proveniente dalla medesima cittadina. L’opera intitolata “𝑆𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑢𝑚 𝐶𝑎𝑝𝑢𝑎𝑛𝑢𝑚”, scritta interamente in latino, è pubblicata nel 1630 dall’editore napoletano Ottavio Beltrano.

Monaco pubblica ben cinque calendari capuani, alcuni scritti in beneventano e tutti molto antichi.

Un primo calendario scritto in beneventano (dovendosi così interpretare l’indicazione del Monaco come longobardo) conservato nel monastero delle monache di San Giovanni ( “monasteri milianium Sancti Ioannis”), molto antico e databile intorno all’anno 1000, non riporta il culto di San Vitaliano.

Il secondo calendario, relativo alle orazioni, litanie ed alle celebrazioni religiose della beata vergine e dei defunti del coro delle monache di San Giovanni, al 16 luglio vi è scritto: ”𝑆. 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖 𝐸𝑝𝑖𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖 𝑒𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑒𝑠𝑠.”

Il terzo calendario è censito sempre scritto in carattere beneventano (longobardo), avverte Monaco che in questo calendario è facile ritrovare alcune iscrizioni aggiunte direttamente da San Tommaso D’Aquino ed è databile intorno all’anno 1300 circa.

La sorella del grande studioso e padre della Chiesa, di nome Marotta, monaca bendettina, è stata badessa proprio del monastero benedettino di Santa Maria delle Dame monache di Capua o anche monastero di San Giovanni. Il monastero di cui è rettore spirituale Monaco mentre scrive il libro. Nel calendario, curato da San Tommaso, alla data del 16 luglio l’iscrizione diventa “S. Vitaliani Capuani Episcopi”.

Il quarto calendario è tratto dal codice capuano manoscritto, in uso nelle maggiori chiese capuane, scritto in carattere romano, integralmente con il colore nero, e dopo la prima indicazione per il giorno sono anche indicati uno o più santi ricorrenti in quella data. Anche questo calendario riporta “𝑆. 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖 𝐶𝑎𝑝𝑢𝑎𝑛𝑖 𝐸𝑝𝑖𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖” al 16 luglio, senza altra ulteriore indicazione di santi, come invece è possibile notare in altre date dove spesso sono celebrati più santi.

Il quinto calendario pubblicato dal Monaco è un manoscritto conservato nel Monastero delle Monache di San Giovanni con le annotazioni dei vari martirologi di riferimento. In questo calendario troviamo al 16 luglio l’iscrizione più approfondita :” 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖 𝐶𝑎𝑝𝑢𝑎𝑛𝑖 𝐸𝑝𝑖𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖 𝑒𝑡 𝐶𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖. 𝐼𝑛 𝐷𝑖𝑜𝑐𝑒𝑠𝑖 𝐶𝑎𝑙𝑣𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑖𝑡𝑖𝑡 𝐸𝑐𝑐𝑙𝑒𝑠𝑖𝑎 𝑆. 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖, 𝑖𝑛 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑞𝑢𝑜𝑞; 𝑛𝑒𝑐𝑛𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝐶𝑎𝑖𝑎𝑐𝑒𝑛𝑠𝑖, 𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑜 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑢𝑥𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑡 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎".

All’inizio della “calendarizzazione” dei santi e dei vescovi capuani corrispondente al primo calendario scritto in beneventano e conservato nel Monastero delle Monache di San Giovanni, databile intorno all’anno 1000, il “nostro“ San Vitaliano non veniva menzionato e questo dovette accadere non già per errore o altro accidente umano, ma per precisa volontà delle gerarchie ecclesiastiche capuane in carica intorno all’anno 1000, che iniziano a menzionarlo a partire dal secondo calendario databile intorno al 1200.

Dall’ultimo calendario capuano, supervisionato dal Cardinale Bellarmino, apprendiamo inoltre che in quella data esistevano una chiesa di San Vitaliano nella diocesi di Calvi, una chiesa anche nella diocesi casertana, una anche nella diocesi di Caiazzo, una in territorio Balauxiano (corrispondente all’attuale territorio del Comune di Orta di Atella nell’agro aversano), ed un'altra in un non meglio precisato “campora longa”. Oggi possiamo ritracciare unicamente la chiesa nella diocesi di Calvi (oggi diocesi di Teano e Calvi) nell’attuale Comune di Sparanise e quella nella diocesi di Caserta corrispondente all’attuale Eremo di San Vitaliano. Le altre chiese riportate non esistono più, anzi neppure è possibile ritracciare notizie storiche su queste ulteriori chiese.

Tuttavia i calendari ordinati dal Monaco devono essere letti con i martirologi già esistenti prima del più antico calendario pubblicato dal canonico capuano. In questa sede possiamo grossolanamente affermare che i martirologi e i calendari di culto possono essere equiparati.

Uno dei principali era quello scritto dal monaco Usuardo, vissuto nel IX secolo e morto nell’anno 875 circa. Il martirologio di Usuardo contiene, ai fini della datazione, la dedica dell’opera a Carlo il Calvo, re dei franchi, morto nel 877. Il martirologio di Usuardo è stato pubblicato per la prima volta a Lubecca nel 1475 (cd. versione di Lubecca). L’edizione, nota come edizione veneta, (risalente al 1745 si legge nella copertina "𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑛𝑛𝑖 1745"in fronte pagina "𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑒𝑛𝑠𝑏𝑒𝑟𝑔𝑎𝑒 𝑒𝑥𝑏𝑖𝑏𝑒𝑎𝑡”) contiene oltre all’originale calendario di Usuardo che è appunto dell’anno 877 (sulla copertina è impressa la data 877 in numero romano DCCCLXXVII) anche un commento critico e, per ogni giorno, raccoglie anche l’indicazione delle tradizioni dei santi delle varie raccolte di martirologi - noti all’autore dell’edizione veneta - con la specificazione della raccolta (o se si preferisce del martirologio) dalla quale è tratta.

L’edizione veneta, scritta in latino ecclesiastico, riporta fedelmente, in ogni caso, il testo originario di Usuardo che essendo stato redatto prima della riforma del calendario gregoriano (avvenuta nel 1582) contiene alcune particolarità che potremmo definire “astronomiche”.

Così il mese di settembre è annotato con l’indicazione di trentuno giorni (Habet dies XXXI). In effetti la questione dell’errore di calcolo del giorno dovuta alla rotazione terrestre era ben nota agli eruditi medievali ed anche Dante vi accenna nella divina commedia ricordando che «𝑀𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑎𝑖𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑖 𝑠𝑣𝑒𝑟𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐ℎ'𝑒̀ 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑢̀ 𝑛𝑒𝑔𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎»(Paradiso XXVII, 142-143).

Alla data del 16 luglio nel martirologio di Usuardo non troviamo menzionato il nostro San Vitaliano, ma il commentatore dell’edizione Veneta annota che il codice vaticano convenzionalmente indicato con il numero 5949 ( pag. 266 sotto le AUCTARIA “𝑉𝐴𝑇𝐼𝐶𝐴𝑁 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑛𝑢𝑚.5949, 𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑒 : 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖, 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑡𝑖 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖 𝑒𝑝𝑖𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖 𝑒𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖𝑠 “) indica “alla fine: a Benevento, nascita di San Vitaliano vescovo e confessore”.

L’autore aggiunge che nel martirologio Romano vigente all’epoca della pubblicazione, giova ricordare 1745, “𝑖𝑛 𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑜 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜” è scritto [signatur] “𝐶𝑎𝑝𝑢𝑎𝑒” ovvero a Capua. Dunque secondo questo testo esiste un conflitto relativo al luogo di nascita di San Vitaliano, tra Capua e Benevento. Conflitto tra il martirologio Romano e il vecchio codice vaticano numero 5949. Si tratta di un libro conservato attualmente nella Biblioteca Vaticana e che può essere consultato anche in rete. (l’indirizzo è https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.5949 ).

Il libro conosciuto anche con il nome di Martirologio di Santa Maria di Gualdo è tuttavia noto - da sempre - con il numero della Biblioteca Vaticana “5949” e con il nome abbreviato di cod. Vat. Lat. Il testo è scritto in lingua latina, ma con il carattere beneventano (o longobardo) in colore nero con aggiunte di rosso e conserva affascinanti miniature grafiche. Il testo non è ancora completamente studiato. Ha iniziato ad avere successo, in tempi moderni, oltre che per la tradizione dei calendari soprattutto come testo di arte della decorazione libraria. Il codice vaticano latino 5949 è stato scritto da un monaco amanuense “"𝑆𝑖𝑝𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑠” che ha voluto lasciare, nel Codex, un’illustrazione del suo lavoro. Nel disegno si vedono un monaco allo scrittorio (con la scritta Sipontinus) ed uno che invece detta cosa scrivere. (si veda foto)

Il codice 5949 contiene il martirologio di Usuardo in uso alla chiesa beneventana , la regola di san Benedetto, un Lezionario-Omiliario ed il necrologio del monastero di Santa Maria in Gualdo Mazzocca. L’opera è stata datata, come prossima al (e comunque non antecedente al) 1197, ed è stata composta nel monastero, oggi scomparso, di Santa Maria del Gualdo Mazzocca, dove il codice è stato custodito per oltre tre secoli prima di finire alla biblioteca vaticana in seguito alla distruzione del monastero per effetto di un terremoto avvenuto nel 1456. Il monastero del Gualdo eretto nel 1161 nella valle del Fortiore era parte della diocesi di Benevento.

Uno studioso importantissimo e di livello internazionale Elias Avery Lowe, nonno dell’ ex premier inglese Boris Johnson, si è occupato, per primo, del codice vaticano nell’ambito degli studi sulla scrittura beneventana (The Beneventan script è il libro in inglese) dove l’autore riconosce nella forma particolare dello scrivere una vera e propria scrittura con probabili significati anche oltre il semplice significato testuale. Lowe ha formulato l’ipotesi che il codice sia stato redatto nello scriptorium di Santa Sofia a Benevento e non nell’edificando monastero nella valle del Fortiore.

L’indicazione riguardante San Vitaliano avvalora questa tesi di Sir Lowe. La diocesi di Benevento aveva, infatti, interesse ad indicare come luogo di nascita di San Vitaliano la stessa Benevento perché esistevano delle tradizioni rilevanti che attribuivano al vescovo di Capua la paternità della fondazione o almeno di una prima iniziale chiesa del Monastero di Montevergine che in quel periodo iniziava ad assumere potere anche territoriale, sottraendolo proprio alla vicina diocesi di Benevento.

Documentare che un vescovo originario di Benevento avesse fondato il monastero, secondo le consuetudini giuridiche dell’epoca, poteva avere come conseguenza la facoltà di vantare diritti sul monastero. Lo studioso inglese è anche l’autore della datazione dello scritto stabilita, come detto, non prima del 1197 .

Sia che il codex sia stato scritto a Benevento nello scriptorium di Santa Sofia sia che, invece, sia opera del monastero benedettino di Santa Maria in Gualdo è evidente che si tratta di un testo ad uso della chiesa di Benevento, scritto sotto dettatura e nell’interesse della diocesi di Benevento da cui, certamente, dipendeva il monastero di San Gualdo . La data di redazione è successiva ed immediatamente prossima al 1197.

Sotto questo profilo l’indicazione “beneventi” relativa al nostro San Vitaliano avente origine dal codice 5949 non è attendibile ed è spiegabile, come detto, con la pretesa di rivendicare la supremazia della chiesa beneventana sul Monastero di Montevergine. Seconda un’antica leggenda, di cui parleremo nella prossima puntata, San Vitaliano sarebbe tra i fondatori del monastero di Montevergine.

Nelle foto, Sipontino, una pagina di un codice miniato longobardo (il Chronicon Volturnensis), e la tomba di Bellarmino a Roma (Chiesa di Sant'Ignazio), la copertina de "Il Calice di San Vitaliano".

Questo il link al libro https://amzn.to/45XFasg

La sistemazione principale del culto di San Vitaliano (vescovo di Capua) si deve al cardinale Roberto Bellarmino, santo e dottore della Chiesa. Uno dei massimi intellettuali cattolici dell’epoca, molto ascoltato nella curia papale. Bellarmino era stato nominato vescovo di Capua, quando già aveva ottenuto la porpora cardinalizia, nel 1602 e fu lo stesso papa Clemente VIII a consacrarlo a Capua con le sue mani. Capua era da diversi secoli arcidiocesi metropolita e necessitava che a reggerne le sorti fosse un cardinale.

Il Bellarmino prende a cuore la diocesi di cui è nominato arcivescovo metropolita tanto che afferma: "𝐿𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑒̀ 𝐶𝑎𝑝𝑢𝑎, 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑡𝑒𝑑𝑟𝑎𝑙𝑒, 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑜".

Nel marzo del 1605, Clemente VIII muore e gli succede prima Leone XI, che regna per solo ventisei giorni, e poi Paolo V. L’anno 1605 è quindi l’anno di due conclavi. Sia il primo che il secondo conclave del 1605 sono affrontati dal Bellarmino come arcivescovo metropolita di Capua.

Nel secondo conclave il nome di Roberto Bellarmino ha grande riscontro tra i cardinali e si arriva al punto che lo stesso Bellarmino sta per essere eletto papa. Nei primi giorni del secondo conclave del 1605 un gruppo di cardinali si adoperano per far eleggere il cardinale gesuita Bellarmino, ma questi si dichiara contrario, tanto che saputo della sua candidatura minaccia di rinunciare anche alla porpora cardinalizia.

Il nuovo papa Paolo V, eletto con l'accordo delle maggiori potenze cattoliche, insiste nel tenerlo con sé a Roma e il cardinale chiede di essere dunque esonerato dal ministero episcopale a Capua.

Nominato membro del Sant'Uffizio e di altre congregazioni e, in seguito, consigliere principale della Santa Sede nel settore teologico della sua amministrazione. Muore nel 1621 a Roma ed è seppellito nella chiesa di Sant’Ignazio a Roma, la principale chiesa dei gesuiti a Roma intitolata al santo – Ignazio di Loyola – fondatore della Compagnia di Gesù.

Michele Monaco, un sacerdote capuano, nominato dal Cardinale Bellarmino direttore spirituale del Monastero delle monache di San Giovanni a Capua, si mette a lavorare sotto la supervisione di Bellarmino per sistemare le vicende di culto capuane con particolare riguardo alla cronotassi dei vescovi, ai papi e ai santi che la cittadina fondata dai longobardi ha dato a Capua.

Il nostro San Vitaliano è quindi oggetto di studio del Monaco sia perché deve essere inserito cronologicamente dell’elenco dei vescovi capuani sia perché santo proveniente dalla medesima cittadina. L’opera intitolata “𝑆𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑢𝑚 𝐶𝑎𝑝𝑢𝑎𝑛𝑢𝑚”, scritta interamente in latino, è pubblicata nel 1630 dall’editore napoletano Ottavio Beltrano.

Monaco pubblica ben cinque calendari capuani, alcuni scritti in beneventano e tutti molto antichi.

Un primo calendario scritto in beneventano (dovendosi così interpretare l’indicazione del Monaco come longobardo) conservato nel monastero delle monache di San Giovanni ( “monasteri milianium Sancti Ioannis”), molto antico e databile intorno all’anno 1000, non riporta il culto di San Vitaliano.

Il secondo calendario, relativo alle orazioni, litanie ed alle celebrazioni religiose della beata vergine e dei defunti del coro delle monache di San Giovanni, al 16 luglio vi è scritto: ”𝑆. 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖 𝐸𝑝𝑖𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖 𝑒𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑒𝑠𝑠.”

Il terzo calendario è censito sempre scritto in carattere beneventano (longobardo), avverte Monaco che in questo calendario è facile ritrovare alcune iscrizioni aggiunte direttamente da San Tommaso D’Aquino ed è databile intorno all’anno 1300 circa.

La sorella del grande studioso e padre della Chiesa, di nome Marotta, monaca bendettina, è stata badessa proprio del monastero benedettino di Santa Maria delle Dame monache di Capua o anche monastero di San Giovanni. Il monastero di cui è rettore spirituale Monaco mentre scrive il libro. Nel calendario, curato da San Tommaso, alla data del 16 luglio l’iscrizione diventa “S. Vitaliani Capuani Episcopi”.

Il quarto calendario è tratto dal codice capuano manoscritto, in uso nelle maggiori chiese capuane, scritto in carattere romano, integralmente con il colore nero, e dopo la prima indicazione per il giorno sono anche indicati uno o più santi ricorrenti in quella data. Anche questo calendario riporta “𝑆. 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖 𝐶𝑎𝑝𝑢𝑎𝑛𝑖 𝐸𝑝𝑖𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖” al 16 luglio, senza altra ulteriore indicazione di santi, come invece è possibile notare in altre date dove spesso sono celebrati più santi.

Il quinto calendario pubblicato dal Monaco è un manoscritto conservato nel Monastero delle Monache di San Giovanni con le annotazioni dei vari martirologi di riferimento. In questo calendario troviamo al 16 luglio l’iscrizione più approfondita :” 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖 𝐶𝑎𝑝𝑢𝑎𝑛𝑖 𝐸𝑝𝑖𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖 𝑒𝑡 𝐶𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖. 𝐼𝑛 𝐷𝑖𝑜𝑐𝑒𝑠𝑖 𝐶𝑎𝑙𝑣𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑖𝑡𝑖𝑡 𝐸𝑐𝑐𝑙𝑒𝑠𝑖𝑎 𝑆. 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖, 𝑖𝑛 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑞𝑢𝑜𝑞; 𝑛𝑒𝑐𝑛𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝐶𝑎𝑖𝑎𝑐𝑒𝑛𝑠𝑖, 𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑜 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑢𝑥𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑡 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎".

All’inizio della “calendarizzazione” dei santi e dei vescovi capuani corrispondente al primo calendario scritto in beneventano e conservato nel Monastero delle Monache di San Giovanni, databile intorno all’anno 1000, il “nostro“ San Vitaliano non veniva menzionato e questo dovette accadere non già per errore o altro accidente umano, ma per precisa volontà delle gerarchie ecclesiastiche capuane in carica intorno all’anno 1000, che iniziano a menzionarlo a partire dal secondo calendario databile intorno al 1200.

Dall’ultimo calendario capuano, supervisionato dal Cardinale Bellarmino, apprendiamo inoltre che in quella data esistevano una chiesa di San Vitaliano nella diocesi di Calvi, una chiesa anche nella diocesi casertana, una anche nella diocesi di Caiazzo, una in territorio Balauxiano (corrispondente all’attuale territorio del Comune di Orta di Atella nell’agro aversano), ed un'altra in un non meglio precisato “campora longa”. Oggi possiamo ritracciare unicamente la chiesa nella diocesi di Calvi (oggi diocesi di Teano e Calvi) nell’attuale Comune di Sparanise e quella nella diocesi di Caserta corrispondente all’attuale Eremo di San Vitaliano. Le altre chiese riportate non esistono più, anzi neppure è possibile ritracciare notizie storiche su queste ulteriori chiese.

Tuttavia i calendari ordinati dal Monaco devono essere letti con i martirologi già esistenti prima del più antico calendario pubblicato dal canonico capuano. In questa sede possiamo grossolanamente affermare che i martirologi e i calendari di culto possono essere equiparati.

Uno dei principali era quello scritto dal monaco Usuardo, vissuto nel IX secolo e morto nell’anno 875 circa. Il martirologio di Usuardo contiene, ai fini della datazione, la dedica dell’opera a Carlo il Calvo, re dei franchi, morto nel 877. Il martirologio di Usuardo è stato pubblicato per la prima volta a Lubecca nel 1475 (cd. versione di Lubecca). L’edizione, nota come edizione veneta, (risalente al 1745 si legge nella copertina "𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑛𝑛𝑖 1745"in fronte pagina "𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑒𝑛𝑠𝑏𝑒𝑟𝑔𝑎𝑒 𝑒𝑥𝑏𝑖𝑏𝑒𝑎𝑡”) contiene oltre all’originale calendario di Usuardo che è appunto dell’anno 877 (sulla copertina è impressa la data 877 in numero romano DCCCLXXVII) anche un commento critico e, per ogni giorno, raccoglie anche l’indicazione delle tradizioni dei santi delle varie raccolte di martirologi - noti all’autore dell’edizione veneta - con la specificazione della raccolta (o se si preferisce del martirologio) dalla quale è tratta.

L’edizione veneta, scritta in latino ecclesiastico, riporta fedelmente, in ogni caso, il testo originario di Usuardo che essendo stato redatto prima della riforma del calendario gregoriano (avvenuta nel 1582) contiene alcune particolarità che potremmo definire “astronomiche”.

Così il mese di settembre è annotato con l’indicazione di trentuno giorni (Habet dies XXXI). In effetti la questione dell’errore di calcolo del giorno dovuta alla rotazione terrestre era ben nota agli eruditi medievali ed anche Dante vi accenna nella divina commedia ricordando che «𝑀𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑎𝑖𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑖 𝑠𝑣𝑒𝑟𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐ℎ'𝑒̀ 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑢̀ 𝑛𝑒𝑔𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎»(Paradiso XXVII, 142-143).

Alla data del 16 luglio nel martirologio di Usuardo non troviamo menzionato il nostro San Vitaliano, ma il commentatore dell’edizione Veneta annota che il codice vaticano convenzionalmente indicato con il numero 5949 ( pag. 266 sotto le AUCTARIA “𝑉𝐴𝑇𝐼𝐶𝐴𝑁 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑛𝑢𝑚.5949, 𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑒 : 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖, 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑡𝑖 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖 𝑒𝑝𝑖𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖 𝑒𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖𝑠 “) indica “alla fine: a Benevento, nascita di San Vitaliano vescovo e confessore”.

L’autore aggiunge che nel martirologio Romano vigente all’epoca della pubblicazione, giova ricordare 1745, “𝑖𝑛 𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑜 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜” è scritto [signatur] “𝐶𝑎𝑝𝑢𝑎𝑒” ovvero a Capua. Dunque secondo questo testo esiste un conflitto relativo al luogo di nascita di San Vitaliano, tra Capua e Benevento. Conflitto tra il martirologio Romano e il vecchio codice vaticano numero 5949. Si tratta di un libro conservato attualmente nella Biblioteca Vaticana e che può essere consultato anche in rete. (l’indirizzo è https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.5949 ).

Il libro conosciuto anche con il nome di Martirologio di Santa Maria di Gualdo è tuttavia noto - da sempre - con il numero della Biblioteca Vaticana “5949” e con il nome abbreviato di cod. Vat. Lat. Il testo è scritto in lingua latina, ma con il carattere beneventano (o longobardo) in colore nero con aggiunte di rosso e conserva affascinanti miniature grafiche. Il testo non è ancora completamente studiato. Ha iniziato ad avere successo, in tempi moderni, oltre che per la tradizione dei calendari soprattutto come testo di arte della decorazione libraria. Il codice vaticano latino 5949 è stato scritto da un monaco amanuense “"𝑆𝑖𝑝𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑠” che ha voluto lasciare, nel Codex, un’illustrazione del suo lavoro. Nel disegno si vedono un monaco allo scrittorio (con la scritta Sipontinus) ed uno che invece detta cosa scrivere. (si veda foto)

Il codice 5949 contiene il martirologio di Usuardo in uso alla chiesa beneventana , la regola di san Benedetto, un Lezionario-Omiliario ed il necrologio del monastero di Santa Maria in Gualdo Mazzocca. L’opera è stata datata, come prossima al (e comunque non antecedente al) 1197, ed è stata composta nel monastero, oggi scomparso, di Santa Maria del Gualdo Mazzocca, dove il codice è stato custodito per oltre tre secoli prima di finire alla biblioteca vaticana in seguito alla distruzione del monastero per effetto di un terremoto avvenuto nel 1456. Il monastero del Gualdo eretto nel 1161 nella valle del Fortiore era parte della diocesi di Benevento.

Uno studioso importantissimo e di livello internazionale Elias Avery Lowe, nonno dell’ ex premier inglese Boris Johnson, si è occupato, per primo, del codice vaticano nell’ambito degli studi sulla scrittura beneventana (The Beneventan script è il libro in inglese) dove l’autore riconosce nella forma particolare dello scrivere una vera e propria scrittura con probabili significati anche oltre il semplice significato testuale. Lowe ha formulato l’ipotesi che il codice sia stato redatto nello scriptorium di Santa Sofia a Benevento e non nell’edificando monastero nella valle del Fortiore.

L’indicazione riguardante San Vitaliano avvalora questa tesi di Sir Lowe. La diocesi di Benevento aveva, infatti, interesse ad indicare come luogo di nascita di San Vitaliano la stessa Benevento perché esistevano delle tradizioni rilevanti che attribuivano al vescovo di Capua la paternità della fondazione o almeno di una prima iniziale chiesa del Monastero di Montevergine che in quel periodo iniziava ad assumere potere anche territoriale, sottraendolo proprio alla vicina diocesi di Benevento.

Documentare che un vescovo originario di Benevento avesse fondato il monastero, secondo le consuetudini giuridiche dell’epoca, poteva avere come conseguenza la facoltà di vantare diritti sul monastero. Lo studioso inglese è anche l’autore della datazione dello scritto stabilita, come detto, non prima del 1197 .

Sia che il codex sia stato scritto a Benevento nello scriptorium di Santa Sofia sia che, invece, sia opera del monastero benedettino di Santa Maria in Gualdo è evidente che si tratta di un testo ad uso della chiesa di Benevento, scritto sotto dettatura e nell’interesse della diocesi di Benevento da cui, certamente, dipendeva il monastero di San Gualdo . La data di redazione è successiva ed immediatamente prossima al 1197.

Sotto questo profilo l’indicazione “beneventi” relativa al nostro San Vitaliano avente origine dal codice 5949 non è attendibile ed è spiegabile, come detto, con la pretesa di rivendicare la supremazia della chiesa beneventana sul Monastero di Montevergine. Seconda un’antica leggenda, di cui parleremo nella prossima puntata, San Vitaliano sarebbe tra i fondatori del monastero di Montevergine.

Nelle foto, Sipontino, una pagina di un codice miniato longobardo (il Chronicon Volturnensis), e la tomba di Bellarmino a Roma (Chiesa di Sant'Ignazio), la copertina de "Il Calice di San Vitaliano".

Questo il link al libro https://amzn.to/45XFasg