L'origine dell'agiografia di San Vitaliano

30-08-2025 14:31 - Storia

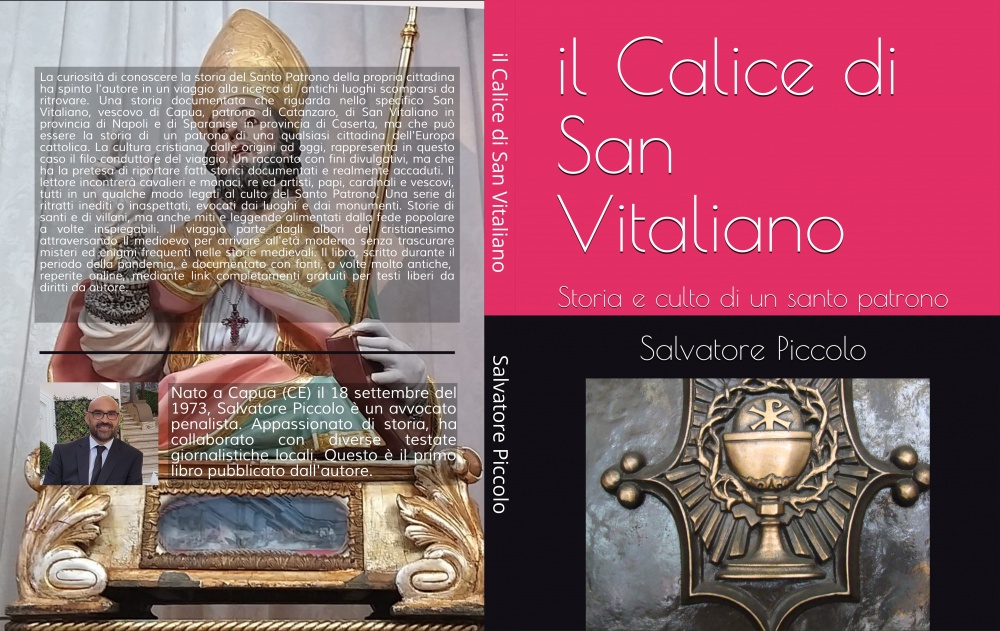

Di Salvatore Piccolo, tratto dal libro il Calice di San Vitaliano (pubblicato da Amazon).

Nel lavoro commissionato e supervisionato dal Cardinale Bellarmino al canonico Michele Monaco si ricostruisce la cronotassi dei vescovi di Capua. Il Bellarmino indica San Vitaliano, senza alcuna annotazione biografica, vescovo di Capua, celebrato nel Martirologio Romano e nei breviari Capuani, al 16 luglio, non come successore di San Decoroso, ma come predecessore ipotizzando quindi che la sua elezione a vescovo di Capua fosse antecedente al 680, anno in cui sappiamo Decoroso prese parte e firmò gli atti del concilio di Roma. Secondo la serie di Bellarmino a succedere a Decoroso sarebbe stato Teodoro nel 787, perdendosi dunque traccia per circa un secolo dei vescovi successori di Decorso. Alcuna spiegazione viene data dal Bellarmino a questo fenomeno e neppure sappiamo se la vacanza della cattedra di Capua per così tanti anni fosse dovuta a qualche evento particolare, semmai legata all’episodio, certamente clamoroso per l’epoca, della rinuncia all’episcopato del vescovo Vitaliano.

Bellarmino era uno dei principali teorici delle idee alla base della controriforma ed è probabile che in quegli anni le vicende, più equivoche per la Chiesa, avessero subito una sorta di cassazione per evitare di alimentare le ormai galoppanti proposte riformatrici provenienti dall’Europa centrale.

Nel testo sono indicate come oscure le date relative all’episcopato di San Vitaliano e dei tre suoi predecessori: San Paolino, Rodalberto, e San Rufino.

Michele Monaco di suo racconta l’agiografica di San Vitaliano utilizzando un racconto tramandato a Capua dalla tradizione orale senza alcuna indicazione storica di riferimento. Il fatto è che nel 1760, il cardinale Stefano Borgia, discendente, seppure da rami collaterali, dell’antico e controverso casato dei Borgia, annuncia una scoperta: il ritrovamento di un manoscritto anonimo beneventano che il cardinale, erudito e studioso di cose antiche, data tra l’XI o al massimo il XII secolo. Il testo è un’agiografia di San Vitalino, vescovo di Capua.

La versione del Monaco (pag. 39 del Santuaria) differisce nella parte finale rispetto a quella del testo ritrovato da Borgia. Qui la storia è che Vitaliano tornato a Capua e dopo aver compiuto il miracolo della fine della siccità e della carestia resta in carica come vescovo sino a quando vedendosi avvicinare la fine dei suoi giorni decide di ritirarsi alla sommità del monte per meglio prepararsi al trapasso, il monte veniva chiamato Virgilio dal volgo ed in quel posto San Vitaliano costruì una chiesa per la “Sanctae Dei Genitricis Marie”. In quel luogo riposò in pace e segue l’indicazione della data della morte che è appunto il 16 luglio. Dopo aver riportato il racconto della vita di San Vitaliano secondo la tradizione orale capuana, Monaco - in maniera scrupolosa nelle annotazioni successive al racconto - chiarisce di aver conosciuto anche altre versioni, la prima riguarda una biografia, scritta in italiano dal vescovo di Vico Equense Paolo Regio e pubblicata nel 1584. Monaco poi annota, che, avendo avuto conoscenza che qualche nuova notizia su San Vitaliano poteva essere attinta dall’arcidiacono beneventano Mario Vipera, aveva scritto al collega sannita per il tramite di un suo patrono (“Patrono meo singulari”) Muzio Vespasiano, arcivescovo vicario di Capua, ed aveva ottenuto dal Vipera come risposta che in un non (meglio) precisato, antico codice longobardo, conservato in Benevento nel monastero di San Vittorino si trovava scritto che il beato padre Giovanni arcivescovo (“Antistes”) aveva traslato i resti di San Vitaliano da Monte Vergine a Benevento e precisamente nella chiesa della Beata Vergine. Negli stessi giorni in cui Michele Monaco stava redigendo il suo lavoro sulle cose sacre della diocesi di Capua, anche Mario Vipera (anche conosciuto come Mario della Vipera) stava realizzando un proprio lavoro sulle cose sacre della diocesi di Benevento, di cui il Vipera era arcidiacono testo in latino, contenente anche il manoscritto su San Vitaliano, che invece pubblicherà egli stesso nel 1636. Il Monaco, con spirito critico, chiarisce che il testo ricevuto dal Vipera presenta dei problemi perché il beato Giovanni, arcivescovo di Benevento, fu l’immediato successore di San Barbato, che secondo la serie dei vescovi del cd.”Monumento di Benevento” morì nel 682, mentre il beato Giovanni nel 716. San Vitaliano era stato successore di San Decoroso sulla cattedra di Capua e San Barbato e San Decoroso avevano entrambi sottoscritto il concilio lateranense del 680. Quindi il beato Giovanni era morto prima di San Vitaliano. Per questo il Monaco pur dando atto delle notizie che gli erano pervenuto da Benevento non le ritiene attendibili. Alla fine, scrive il Monaco, la fonte unica del racconto agiografico di San Vitaliano oltre alla tradizione orale, è il racconto di Paolo Regio pubblicato nel 1584.

Paolo Regio apparteneva alla nobile famiglia napoletana degli Orseoli, nacque a Napoli nel 1541. Non era destinato alla vita ecclesiastica e per questo venne avviato dai genitori Ferrante e Vittoria Salernitano, a studi classici e giuridici che completò con successo. Giovanissimo rimase orfano di padre e gli fu nominato tutore dapprima lo zio materno, Antonio Salernitano ed infine il cugino Tommaso Salernitano. Raggiunta la maggiore età prese moglie sposando a soli 23 anni, Vittoria Rocca, una nobildonna. Ebbe subito un figlio chiamato Ferdinando. Tanto la moglie che il figlio morirono prematuramente ed il Regio pensò di abbracciare la fede. Ancor prima di completare gli studi religiosi, nel 1578, divenne presidente della Congregazione napoletana dell’Indice. Doveva occuparsi di indicare i libri da mettere al bando per contrastare il protestantesimo. Nel 1580 conseguì il dottorato in teologia e nel 1582, all’età di 42 anni, fu ordinato sacerdote. Nemmeno il tempo di indossare l’abito talare e di dire messa che Paolo Regio fu nominato vescovo di Vico Equense.

Non era semplicemente un modo di dire perché la nomina a vescovo arrivò così repentina che fu necessaria una dispensa specifica poiché il neovescovo non aveva praticato il sacerdozio per il tempo di sei mesi, come prevedeva all’epoca il diritto canonico.

Vico Equense era ed è una bellissima cittadina incastonata tra il Golfo di Napoli e l’inizio del Golfo di Sorrento, ai piedi dei monti Lattari. La diocesi, invece, era modesta: limitata nell’estensione, suffraganea e dipendente della diocesi di Sorrento. Prima della nomina a vescovo Paolo Regio aveva già sviluppato una notevole capacità di produzione letteraria. Aveva già pubblicato diversi testi di vario argomento. Romanzi compresi. Il prestigio connesso alla cattedra episcopale lo portò ad intrecciare numerosi e notevoli rapporti con i principali letterati dell’epoca, chierici e laici. Fondò a Vico, certamente anche con i fondi diocesani, una tipografia. Aveva compreso l’importanza della stampa sin da quando era a capo dell’Indice con l’espresso incarico di contrastare il protestantesimo. La stamperia vicana si occupò di pubblicare testi nelle più svariate materie: poemi, novelle, libri sacri e teologici, ma anche volumi di scienza. Lo stesso Paolo Regio si dedicò a scrivere decine e decine di testi, di argomento vario. Da un poema di imitazione dantesco, la Sireneide, alle biografie dei santi napoletani. Versi e poesie furono una vera passione per Paolo Regio che arrivò a teorizzare come i primi poeti fossero dei teologi. Il buon vescovo sapeva bene che erano tempi difficili per i costumi e imperante la controriforma ed il Sant’Uffizio riteneva di essere prudente nelle pubblicazioni e di non tralasciare testi a sfondo religioso. Profuse tante energie alle produzioni proprie e di chiunque avesse qualcosa da pubblicare nella tipografia diocesana. Evidentemente senza successo economico, tanto è vero che a causa delle continue perdite che le pubblicazioni causavano, visse gli ultimi anni della sua vita in maniera tribolata. I canonici della cattedrale di Vico, già non eccessivamente munita di sostanze prima della venuta di Regio, mugugnavano per le ristrettezze economiche alle quali erano costretti additando come fonte di sperpero di risorse proprio le pubblicazioni del vescovo. Si sentiva “afflitto da inique genti”. Morì nel 1607 a Vico Equense e fu sepolto nella cattedrale (oggi chiesa dell’Annunziata) all’interno della cappella dedicata a Sant’Anna, sotto una lapide in bassorilievo di pregevolissima fattura. In un sepolcro con due epigrafi funebri, preparato preventivamente da lui stesso e tutt’ora ottimamente conservato. (si veda foto)

La diocesi di Vico Equense, dioecesis vicana, non sopravvisse tantissimo tempo. Nel 1799 allo scoppio della rivoluzione napoletana e della costituzione della sfortunata repubblica napoletana il vescovo in carica di Vico, Michele Natale (nato a Casapulla in provincia di Caserta il 13 agosto 1753), aderì senza indugio ed assunse addirittura la carica di sindaco del municipio di Vico Equense, assommando in sé stesso tanto la carica religiosa di vescovo che quella civile di sindaco. La repressione borbonica costò carissima non solo al vescovo Natale, ma alla stessa diocesi vicana. Michele Natale venne, infatti, arrestato e condotto a Napoli nelle segrete carcerarie del Tribunale della Vicaria, oggi noto come Castel Capuano, sede del Tribunale e della Corte di Appello di Napoli ancora agli inizi del secolo in corso. Ridotto allo stato laicale, venne processato e condanno a morte. La diocesi soppressa.

Dell’agiografia di San Vitaliano pubblicata, quasi in versi in italiano, dalla tipografia della diocesi di Vico nel 1584, quindi ben prima del testo di Michele Monaco (pubblicato nel 1630), si indicano diversi dati, però sprovvisti di prove documentali. Il primo fornito è che San Vitaliano sarebbe morto nell’800 circa, sebbene alcuna fonte storica indichi questa data ed anzi tutti i dati storici sono convergenti nel ritenere che San Vitaliano vivesse ed operasse tra la fine del VI secolo e l’inizio del VII.

Secondo Paolo Regio, Vitaliano nacque a Capua, “di stirpe non vile”, sin da fanciullo dette dimostrazione di virtù, tanto da essere eletto, essendo vacante il posto di vescovo, dal popolo e poi confermato dal papa e in seguito ordinato vescovo. Una volta eletto vescovo il racconto, senza indicare specifici episodi, racconta di sterminate virtù ed opere compiute da San Vitaliano, vestizione dei nudi, liberazione dei carcerati, consiglio all’amico etc., anche per Paolo Regio ad un certo punto il Diavolo induce alcuni Capuani a “marchiar d’infamia il Vescovo” in particolare autori di tale calunnia erano quegli stessi giovani che divenivano oggetto delle reprimende del vescovo, i “giovani capuani dediti alla lascivia”. Quando ormai San Vitaliano aveva settant’anni, fu accusato di fornicazione con lo stratagemma delle vesti femminili, già raccontato dal Monaco. La variante di Paolo Regio, è che i capuani inferociti lo presero per le vesti, bestemmiando e schernendolo, e lo stavano per “precipitare nel Volturno”. Il santo ottenne di poter spiegare, in un sermone, la vicenda e l’errore in cui era incorso nel non aver visto le vesti che indossava, ed invocava come prova, oltre all’età non più idonea alla fornicazione, anche l’esempio d vita dato in tutti quegli anni. Molti tra i Capuani, dopo aver ascoltato le parole di San Vitaliano, si pentirono e chiedevano al Santo di restare a Capua perché Vitaliano aveva comunque scelto il volontario esilio a Roma. Altri invece ancora di più accecati dall’odio, conoscendo la via che avrebbe percorso per recarsi a Roma, lo anticiparono e lo raggiunsero all’altezza del fiume Garigliano, dove legato “con nodi triplicati” e messo in un sacco di “corame” lo buttarono nel fiume Garigliano. Ricomparve sano e salvo sulla spiaggia di Roma, dove fu avvistato da alcuni pescatori emergere dalle acque e dal sacco di “corame” e fu portato nella vicina città (con artistica formula dubitativa Regio afferma che si deve ipotizzare essere Ostia, cosa invece scontata) dove venne addetto alla cura delle anime e dello spirito dei giovani. La fama di Vitaliano si diffuse anche nei paesi vicini, che tanti uomini di chiesa corsero ad onorare Vitaliano. Nel frattempo a Capua, Dio castiga i capuani mandando una grave siccità con conseguente carestia e solo dopo aver sperimentato le sofferenze i capuani si ravvedono e mandano delle ambascerie a San Vitaliano domandando perdono. Di fronte alle convinte preghiere dei Capuani, San Vitaliano ritorna a Capua ed intercede con Dio. Le preghiere del Santo pongono fine alla carestia con una pioggia abbondante. I Capuani chiedono allora al santo di restare a Capua come vescovo, ma Vitaliano chiarisce che non era andato via per odio da Capua, ma per il desiderio di quiete e di vita solitaria, ritirandosi in un luogo vicino detto Sala, ma anche a Sala venivano a visitarlo tante persone che ormai conoscevano la fama di uomo santo e miracolos. Per questo Vitaliano si allontana da Sala per stabilirsi in un posto non lontano da Sala chiamato all’epoca “Migliano” che può essere stimato oggi trovasi, aggiunge il Regio, nell’attuale Marigliano dove già si “vede” edificata una “villa” denominata San Vitaliano. Anche in questo posto arrivano infermi che chiedono la guarigione, ed altri fedeli ad onorare il santo, per questo San Vitaliano è costretto a scegliere un posto ancora più lontano, nel territorio (all’epoca) sannita, detto “monte vergine” dove costruisce una chiesa in onore della Santissima Madre del Cielo aiutato dalle elemosine dei suoi devoti. Muore il 16 luglio “l’anno non è noto”perché gli autori dell’epoca non ebbero cura di “coservar il Millesimo” annota Paolo Regio, rimangiandosi l’originaria indicazione relativa all’anno 800. Venne edificata in quel luogo una chiesa per contenere le spoglie del Santo e tanti miracoli ebbero luogo anche in quel tempio. Purtroppo, aggiunge il Regio, nell’anno 913 (DCCCCXIII) i saraceni assaltarono quelle zone del sannio distruggendo e depredando ogni cosa. Questo causò anche la distruzione della chiesa dove riposavano le reliquie di San Vitaliano che furono abbandonate dai fedeli. Anche Regio racconta l’episodio dei pastori, arricchito da alcune varianti. Secondo Regio i pastori mentre pascolavano il gregge, giocando con delle pietre su quei luoghi, si accorgono che il giorno dopo la pietra lanciata il giorno prima non si trova più nello stesso posto e lanciata di nuovo la pietra si organizzano, di notte, per montare la guardia intorno alla pietra e vedere chi fosse a spostarla. All’improvviso si addormentano ed a tutti compare un uomo in sogno che annuncia di essere San Vitaliano, servo di Gesù, confessore del suo nome ed osservatore della sua legge, annunciando che dovevano zappare dove era la pietra cosi facendo avrebbero ritrovato il corpo e quindi annunciare il ritrovamento al vescovo. Così fanno i pastori ed effettivamente trovano la tomba di San Vitaliano. All’interno del sepolcro ritrovano un’iscrizione, dove è scritto che dentro vi sono le ossa del Santo dal quale esce un “soavissimo” odore che riempie le loro anime di spiritual consolazione. A questo punto data la notizia ai chierici inizia una campagna di scavi e vengono ritrovate le antiche mura della vecchia chiesa. Da quelle rovine è edificata una nuova chiesa ed il culto di San Vitaliano riprende. In questa seconda chiesa innumerevoli sono i miracoli realizzati dal Santo, raccontati dal Regio.

A questo punto, secondo Regio nel 1120, arriva papa Callisto II. Il pontefice giunge nel beneventano ed avendo visto in quella zona la tomba di molti santi ed avendo onorato tanto anche il sepolcro di San Vitaliano nel monte Virgineo si avvia verso le Calabrie. Viene ricevuto, Papa Callisto II, dal conte Goffredo Loritello e consacra la chiesa maggiore al fine di unire la diocesi della città di Taverna con quella di Catanzaro. Aggiunge Paolo Regio che l’episodio della traslazione di San Vitaliano può essere letto in una bolla di papa Callisto II datata MCXXII. Bolla che attesta la donazione alla città di Catanzaro delle reliquie dei tre santi: Sant’Ireneo, San Fortunato ed appunto il nostro San Vitaliano. Paolo Regio infine, nel suo libro, narra le vicende, che hanno interessato, nel periodo in cui scrive, la diocesi di Catanzaro, legate al Corpo di San Vitaliano.

Regio racconta del sopralluogo effettuato, ad iniziativa del Vescovo Nicolò Orazio nel 1583, si tratterebbe addirittura di una perizia, successiva all’apertura del sepolcro. Sarebbero state trovate 23 ossa tra “piccole e grandi”. I resti mortali erano preceduti da due lastre di piombo contenenti iscrizioni in latino e greco del seguente testuale tenore: ”Il corpo di San Vitaliano”. Il fatto storico certo è che il vescovo Orazio nel 1583 decide di aprire il sepolcro sotto l’altare dedicato a San Vitaliano, perché numerosi studiosi hanno messo in discussione che il sepolcro contenga davvero i resti di San Vitaliano, nel frattempo divenuto oggetto di fervente culto tanto da meritare, a fuor di popolo, il diritto ad essere nominato patrono della cittadina nelle Calabrie. Vi furono ritrovati resti umani. La storiografia è attestata sul fatto che non vi sono documenti certi - men che meno - una bolla che documenti la traslazione dalla Campania a Catanzaro di San Vitaliano.

Analizzando il testo di Paolo Regio e confrontandolo con il manoscritto dell’anonimo beneventano ritrovato da Stefano Borgia, può supporsi che quest’ultimo sia un falso e sia stato elaborato tenendo a mente il racconto di Regio. Diverse sono le similitudini che i due racconti contengono, alcuni passi sono copiati seppure la biografia di Paolo Regio è scritta in italiano ed il manoscritto in latino (ecclesiastico nel senso che contiene diversi errori rispetto al latino classico). Il racconto di Regio è pieno di miracoli, che San Vitaliano da vivo o da morto avrebbe compiuto, senza specifica indicazione di prove, nomi e luoghi, oppure ulteriori circostanze idonee ad identificare meglio i fatti. Si racconta, ad esempio, di ciechi che ottengono la vista, zoppi che iniziano a camminare, ma senza indicare il nome del miracolato. Lo stesso racconto dei pastori ai quali viene in sogno San Vitaliano che annuncia che egli è San Vitaliano, servo di Dio, ben rappresentato sotto il profilo stilistico ed anche con sufficiente pathos letterario lascia qualche interrogativo. Come potevano dei pastori, illetterati, delle montagne irpine conoscere chi fosse San Vitaliano che in sogno loro esordisce: Io sono San Vitaliano (“ego sum San Vitalianus”)?

Paolo Regio, come abbiamo visto, era un canonico erudito, dotto e segnato da un percorso di vita privo di buona sorte. Aveva le competenze e soprattutto la fantasia per inventare e romanzare la vita di un Santo? La risposta è sicuramente positiva. Era quello che oggi si definirebbe un istrione, ha scritto oltre trenta libri dei più svariati argomenti e quando si accinse a scrivere la vita di San Vitaliano, pure volendo riconoscere un qualche trasporto religioso, aveva a cuore le sorti della tipografia della diocesi, che tanti dispiaceri gli stava arrecando per le continue perdite. Scrive di San Vitaliano perché viene a conoscenza della vicenda di Catanzaro dove si iniziava a mettere in discussione l’effettività della traslazione del santo capuano, al punto che il vescovo di Catanzaro dovette procedere ad una solenne apertura del sepolcro. I due racconti, quello di Paolo Regio e dell’anonimo beneventano scoperto nel 1760 da Stefano Borgia, sono in diversi tratti sovrapponibili. Il racconto del sonno in cui cadono i pastori è identico. Le stesse parole del santo nel sogno ai pastori sono identiche. Io sono San Vitaliano scrive Paolo Regio (“ego sum San Vitalianus” scrive l’anonimo beneventano). L’età di San Vitaliano al momento dello scandalo delle vesti è sempre di settant’anni e potremmo continuare leggendo parti dei due testi perfettamente sovrapponibili compresa l’espressione usata per raccontare l’episodio dei giovani autori della congiura, del Diavolo che si impadronisce del genere umano etc. Se il testo del manoscritto beneventano fosse stato autentico e quindi databile prima del 1120 e fosse venuto nelle mani del vescovo di Vico Equense certamente, anche solo per risollevare le sorti della stamperia vicana, Paolo Regio lo avrebbe pubblicato senza esitazione. Una scoperta sensazionale per l’epoca non poteva sfuggire alla stamperia di Vico Equense ed anzi probabilmente il vescovo di Vico avrebbe scritto un libro legato al ritrovamento, magari forse scoprendo anche l’autore del manoscritto. Inoltre al momento della scoperta, anche in questo caso fatta con grande enfasi, nel 1760 Stefano Borgia precisò che il manoscritto era rimasto nascosto per tutto questo tempo ed era assolutamente inedito. Paolo Regio era morto da oltre 150 anni e non avrebbe mai potuto invocare il plagio. Borgia aveva soprattutto una ragione per pubblicare il manoscritto. Il racconto, come nell’agiografia di Regio, afferma che San Vitaliano, prima di morire, aveva costruito la prima chiesa sulla sommità del Montevergine, anzi, secondo Borgia, proprio a San Vitaliano si deve il mutamento del nome da Monte Virgiliano a Monte Vergine. Esistevano i presupposti, almeno all’interno del diritto canonico, per rivendicare la primazia della diocesi beneventana rispetto al monastero di Montevergine. All’epoca anche il ducato di Benevento come il monastero di Montevergine era direttamente dipendente dal papato e la rivendicazione, documentata, di un diritto vantato dalla diocesi di Benevento sul monastero poteva essere in grado di invertire i rapporti di subordinazione ecclesiastica esistenti. Il monastero di Montevergine era appetibile sotto il profilo delle rendite che garantiva agli abati e per la giurisdizione ecclesiastica alla quale erano sottoposte alcune foranie delle provincie di Avellino (all’epoca principato Ultra direttamente a confine con il ducato di Benevento) ed alcune parrocchie appartenenti al territorio dello stesso ducato di Benevento erano sottoposte alla giurisdizione ecclesiastica del monastero di Montevergine. Ancora nel 1760 diversi cardinali chiedevano al papa la nomina ad abate di Montevergine per beneficiare delle rendite del monastero senza per questo impegnarsi nell’opera di amministrazione dei monaci, abbandonati a sé stessi e depredati delle ricchezze che dovevano servire ad un loro agevole sostentamento.

Il fenomeno, che durava da secoli, era noto con il nome di “Commende”. In pratica si trattava dell’attribuzione, da parte della Chiesa, ad alcuni cardinali del titolo nominale di Abate di un, in alcuni casi più di uno, monastero. Questi abbati detti commendatari erano estranei completamente alla vita monacale, delegando un priore all’interno del monastero per le pratiche religiose e per il mantenimento delle gerarchie tra i confratelli, e tuttavia avevano diritto a percepire, per intero, le rendite di spettanza del monastero.

Le “Commende” furono alla base del progressivo ed inesorabile declino dei monasteri. San Vincenzo al Volturno, ad esempio, alla fine del XVI secolo scompare proprio a causa della mancanza di risorse economiche eppure alcuni ultimi abati commendatari rispondono al nome di Carlo Borromeo e di Cesare Costa, certamente non personaggi trascurabili nell’ambito della storia della Chiesa.

Oltre a Paolo Regio e al codice longobardo ritrovato dal Borgia, Michele Monaco, come già abbiamo visto, ha citato anche una terza fonte storica sulla vita di San Vitaliano. Un altro manoscritto, diverso da quello di Stefano Borgia, diffuso da Mario Vipera, da questi ritrovato a Benevento nel monastero di San Vittorino nello stesso tempo in cui Monaco scrive il sul libro.

Manoscritto in carattere longobardo che documenterebbe la traslazione, per mano beneventana (il beato Giovanni, arcivescovo di Benevento) dei resti di San Vitaliano da Montevergine alla chiesa della Beata Vergine in Benevento. Probabilmente questo testo, e non quello di Borgia, era, direttamente o indirettamente, di conoscenza di Paolo Regio e potrebbe in qualche modo essere servito di ispirazione al vescovo di Vico. Il Regio inserisce nel racconto la distruzione di Montevergine legata alle incursioni Saracene, datando tale periodo con l’anno 914, e le distruzioni dei saraceni sarebbero state alla base della perduta memoria della tomba di San Vitaliano, sul Monte Virgiliano. Mario Vipera, però, nel suo libro, pubblicato qualche anno dopo quello del Monaco, annota che la fonte del racconto su San Vitaliano, non è più un codex longobardo manoscritto come aveva comunicato al Monaco, ma una “legenda Sanctorum” contenuta nella Biblioteca Beneventana. Ha corretto il tiro avendo letto le critiche del Monaco?. Nel precedente scritto abbiamo accennato agli studi di sir. Lowe ed in particolare il suo “The Beneventan script”. Nelle appendici troviamo i testi catalogati come scritti in beneventano (longobardo) e troviamo tre testi che il Lowe data come dell’XI o XII secolo, accertato questo, è difficile individuare precisamente gli scritti beneventani sino a questo punto incontrati e stabilire se uno di questi tre fosse il testo pubblicato dal Vipera. Il Lowe ci dice soltanto che egli individua come autentici manoscritti, in beneventano, del XI/XII secolo, tre distintive opere che denomina come “vitae Sanctorum”. Questo indizio potrebbe orientarci verso la biografia di un santo e quindi anche del “nostro” San Vitaliano. Prende corpo l’idea che Paolo Regio, uomo di sopraffine cultura, fosse venuto a conoscenza del manoscritto o codex presente nella biblioteca di Benevento ed abbia tratto ispirazione per parte della agiografia di San Vitaliano, aggiungendo poi molto di suo.

Riproduzione riservata

Nelle foto: Ritratto di Michele Monaco, ritratto di Stefano Borgia, “Santino di San Vitaliano”, pubblicato da Paolo Regio. Tomba di Paolo Regio.

Bellarmino era uno dei principali teorici delle idee alla base della controriforma ed è probabile che in quegli anni le vicende, più equivoche per la Chiesa, avessero subito una sorta di cassazione per evitare di alimentare le ormai galoppanti proposte riformatrici provenienti dall’Europa centrale.

Nel testo sono indicate come oscure le date relative all’episcopato di San Vitaliano e dei tre suoi predecessori: San Paolino, Rodalberto, e San Rufino.

Michele Monaco di suo racconta l’agiografica di San Vitaliano utilizzando un racconto tramandato a Capua dalla tradizione orale senza alcuna indicazione storica di riferimento. Il fatto è che nel 1760, il cardinale Stefano Borgia, discendente, seppure da rami collaterali, dell’antico e controverso casato dei Borgia, annuncia una scoperta: il ritrovamento di un manoscritto anonimo beneventano che il cardinale, erudito e studioso di cose antiche, data tra l’XI o al massimo il XII secolo. Il testo è un’agiografia di San Vitalino, vescovo di Capua.

La versione del Monaco (pag. 39 del Santuaria) differisce nella parte finale rispetto a quella del testo ritrovato da Borgia. Qui la storia è che Vitaliano tornato a Capua e dopo aver compiuto il miracolo della fine della siccità e della carestia resta in carica come vescovo sino a quando vedendosi avvicinare la fine dei suoi giorni decide di ritirarsi alla sommità del monte per meglio prepararsi al trapasso, il monte veniva chiamato Virgilio dal volgo ed in quel posto San Vitaliano costruì una chiesa per la “Sanctae Dei Genitricis Marie”. In quel luogo riposò in pace e segue l’indicazione della data della morte che è appunto il 16 luglio. Dopo aver riportato il racconto della vita di San Vitaliano secondo la tradizione orale capuana, Monaco - in maniera scrupolosa nelle annotazioni successive al racconto - chiarisce di aver conosciuto anche altre versioni, la prima riguarda una biografia, scritta in italiano dal vescovo di Vico Equense Paolo Regio e pubblicata nel 1584. Monaco poi annota, che, avendo avuto conoscenza che qualche nuova notizia su San Vitaliano poteva essere attinta dall’arcidiacono beneventano Mario Vipera, aveva scritto al collega sannita per il tramite di un suo patrono (“Patrono meo singulari”) Muzio Vespasiano, arcivescovo vicario di Capua, ed aveva ottenuto dal Vipera come risposta che in un non (meglio) precisato, antico codice longobardo, conservato in Benevento nel monastero di San Vittorino si trovava scritto che il beato padre Giovanni arcivescovo (“Antistes”) aveva traslato i resti di San Vitaliano da Monte Vergine a Benevento e precisamente nella chiesa della Beata Vergine. Negli stessi giorni in cui Michele Monaco stava redigendo il suo lavoro sulle cose sacre della diocesi di Capua, anche Mario Vipera (anche conosciuto come Mario della Vipera) stava realizzando un proprio lavoro sulle cose sacre della diocesi di Benevento, di cui il Vipera era arcidiacono testo in latino, contenente anche il manoscritto su San Vitaliano, che invece pubblicherà egli stesso nel 1636. Il Monaco, con spirito critico, chiarisce che il testo ricevuto dal Vipera presenta dei problemi perché il beato Giovanni, arcivescovo di Benevento, fu l’immediato successore di San Barbato, che secondo la serie dei vescovi del cd.”Monumento di Benevento” morì nel 682, mentre il beato Giovanni nel 716. San Vitaliano era stato successore di San Decoroso sulla cattedra di Capua e San Barbato e San Decoroso avevano entrambi sottoscritto il concilio lateranense del 680. Quindi il beato Giovanni era morto prima di San Vitaliano. Per questo il Monaco pur dando atto delle notizie che gli erano pervenuto da Benevento non le ritiene attendibili. Alla fine, scrive il Monaco, la fonte unica del racconto agiografico di San Vitaliano oltre alla tradizione orale, è il racconto di Paolo Regio pubblicato nel 1584.

Paolo Regio apparteneva alla nobile famiglia napoletana degli Orseoli, nacque a Napoli nel 1541. Non era destinato alla vita ecclesiastica e per questo venne avviato dai genitori Ferrante e Vittoria Salernitano, a studi classici e giuridici che completò con successo. Giovanissimo rimase orfano di padre e gli fu nominato tutore dapprima lo zio materno, Antonio Salernitano ed infine il cugino Tommaso Salernitano. Raggiunta la maggiore età prese moglie sposando a soli 23 anni, Vittoria Rocca, una nobildonna. Ebbe subito un figlio chiamato Ferdinando. Tanto la moglie che il figlio morirono prematuramente ed il Regio pensò di abbracciare la fede. Ancor prima di completare gli studi religiosi, nel 1578, divenne presidente della Congregazione napoletana dell’Indice. Doveva occuparsi di indicare i libri da mettere al bando per contrastare il protestantesimo. Nel 1580 conseguì il dottorato in teologia e nel 1582, all’età di 42 anni, fu ordinato sacerdote. Nemmeno il tempo di indossare l’abito talare e di dire messa che Paolo Regio fu nominato vescovo di Vico Equense.

Non era semplicemente un modo di dire perché la nomina a vescovo arrivò così repentina che fu necessaria una dispensa specifica poiché il neovescovo non aveva praticato il sacerdozio per il tempo di sei mesi, come prevedeva all’epoca il diritto canonico.

Vico Equense era ed è una bellissima cittadina incastonata tra il Golfo di Napoli e l’inizio del Golfo di Sorrento, ai piedi dei monti Lattari. La diocesi, invece, era modesta: limitata nell’estensione, suffraganea e dipendente della diocesi di Sorrento. Prima della nomina a vescovo Paolo Regio aveva già sviluppato una notevole capacità di produzione letteraria. Aveva già pubblicato diversi testi di vario argomento. Romanzi compresi. Il prestigio connesso alla cattedra episcopale lo portò ad intrecciare numerosi e notevoli rapporti con i principali letterati dell’epoca, chierici e laici. Fondò a Vico, certamente anche con i fondi diocesani, una tipografia. Aveva compreso l’importanza della stampa sin da quando era a capo dell’Indice con l’espresso incarico di contrastare il protestantesimo. La stamperia vicana si occupò di pubblicare testi nelle più svariate materie: poemi, novelle, libri sacri e teologici, ma anche volumi di scienza. Lo stesso Paolo Regio si dedicò a scrivere decine e decine di testi, di argomento vario. Da un poema di imitazione dantesco, la Sireneide, alle biografie dei santi napoletani. Versi e poesie furono una vera passione per Paolo Regio che arrivò a teorizzare come i primi poeti fossero dei teologi. Il buon vescovo sapeva bene che erano tempi difficili per i costumi e imperante la controriforma ed il Sant’Uffizio riteneva di essere prudente nelle pubblicazioni e di non tralasciare testi a sfondo religioso. Profuse tante energie alle produzioni proprie e di chiunque avesse qualcosa da pubblicare nella tipografia diocesana. Evidentemente senza successo economico, tanto è vero che a causa delle continue perdite che le pubblicazioni causavano, visse gli ultimi anni della sua vita in maniera tribolata. I canonici della cattedrale di Vico, già non eccessivamente munita di sostanze prima della venuta di Regio, mugugnavano per le ristrettezze economiche alle quali erano costretti additando come fonte di sperpero di risorse proprio le pubblicazioni del vescovo. Si sentiva “afflitto da inique genti”. Morì nel 1607 a Vico Equense e fu sepolto nella cattedrale (oggi chiesa dell’Annunziata) all’interno della cappella dedicata a Sant’Anna, sotto una lapide in bassorilievo di pregevolissima fattura. In un sepolcro con due epigrafi funebri, preparato preventivamente da lui stesso e tutt’ora ottimamente conservato. (si veda foto)

La diocesi di Vico Equense, dioecesis vicana, non sopravvisse tantissimo tempo. Nel 1799 allo scoppio della rivoluzione napoletana e della costituzione della sfortunata repubblica napoletana il vescovo in carica di Vico, Michele Natale (nato a Casapulla in provincia di Caserta il 13 agosto 1753), aderì senza indugio ed assunse addirittura la carica di sindaco del municipio di Vico Equense, assommando in sé stesso tanto la carica religiosa di vescovo che quella civile di sindaco. La repressione borbonica costò carissima non solo al vescovo Natale, ma alla stessa diocesi vicana. Michele Natale venne, infatti, arrestato e condotto a Napoli nelle segrete carcerarie del Tribunale della Vicaria, oggi noto come Castel Capuano, sede del Tribunale e della Corte di Appello di Napoli ancora agli inizi del secolo in corso. Ridotto allo stato laicale, venne processato e condanno a morte. La diocesi soppressa.

Dell’agiografia di San Vitaliano pubblicata, quasi in versi in italiano, dalla tipografia della diocesi di Vico nel 1584, quindi ben prima del testo di Michele Monaco (pubblicato nel 1630), si indicano diversi dati, però sprovvisti di prove documentali. Il primo fornito è che San Vitaliano sarebbe morto nell’800 circa, sebbene alcuna fonte storica indichi questa data ed anzi tutti i dati storici sono convergenti nel ritenere che San Vitaliano vivesse ed operasse tra la fine del VI secolo e l’inizio del VII.

Secondo Paolo Regio, Vitaliano nacque a Capua, “di stirpe non vile”, sin da fanciullo dette dimostrazione di virtù, tanto da essere eletto, essendo vacante il posto di vescovo, dal popolo e poi confermato dal papa e in seguito ordinato vescovo. Una volta eletto vescovo il racconto, senza indicare specifici episodi, racconta di sterminate virtù ed opere compiute da San Vitaliano, vestizione dei nudi, liberazione dei carcerati, consiglio all’amico etc., anche per Paolo Regio ad un certo punto il Diavolo induce alcuni Capuani a “marchiar d’infamia il Vescovo” in particolare autori di tale calunnia erano quegli stessi giovani che divenivano oggetto delle reprimende del vescovo, i “giovani capuani dediti alla lascivia”. Quando ormai San Vitaliano aveva settant’anni, fu accusato di fornicazione con lo stratagemma delle vesti femminili, già raccontato dal Monaco. La variante di Paolo Regio, è che i capuani inferociti lo presero per le vesti, bestemmiando e schernendolo, e lo stavano per “precipitare nel Volturno”. Il santo ottenne di poter spiegare, in un sermone, la vicenda e l’errore in cui era incorso nel non aver visto le vesti che indossava, ed invocava come prova, oltre all’età non più idonea alla fornicazione, anche l’esempio d vita dato in tutti quegli anni. Molti tra i Capuani, dopo aver ascoltato le parole di San Vitaliano, si pentirono e chiedevano al Santo di restare a Capua perché Vitaliano aveva comunque scelto il volontario esilio a Roma. Altri invece ancora di più accecati dall’odio, conoscendo la via che avrebbe percorso per recarsi a Roma, lo anticiparono e lo raggiunsero all’altezza del fiume Garigliano, dove legato “con nodi triplicati” e messo in un sacco di “corame” lo buttarono nel fiume Garigliano. Ricomparve sano e salvo sulla spiaggia di Roma, dove fu avvistato da alcuni pescatori emergere dalle acque e dal sacco di “corame” e fu portato nella vicina città (con artistica formula dubitativa Regio afferma che si deve ipotizzare essere Ostia, cosa invece scontata) dove venne addetto alla cura delle anime e dello spirito dei giovani. La fama di Vitaliano si diffuse anche nei paesi vicini, che tanti uomini di chiesa corsero ad onorare Vitaliano. Nel frattempo a Capua, Dio castiga i capuani mandando una grave siccità con conseguente carestia e solo dopo aver sperimentato le sofferenze i capuani si ravvedono e mandano delle ambascerie a San Vitaliano domandando perdono. Di fronte alle convinte preghiere dei Capuani, San Vitaliano ritorna a Capua ed intercede con Dio. Le preghiere del Santo pongono fine alla carestia con una pioggia abbondante. I Capuani chiedono allora al santo di restare a Capua come vescovo, ma Vitaliano chiarisce che non era andato via per odio da Capua, ma per il desiderio di quiete e di vita solitaria, ritirandosi in un luogo vicino detto Sala, ma anche a Sala venivano a visitarlo tante persone che ormai conoscevano la fama di uomo santo e miracolos. Per questo Vitaliano si allontana da Sala per stabilirsi in un posto non lontano da Sala chiamato all’epoca “Migliano” che può essere stimato oggi trovasi, aggiunge il Regio, nell’attuale Marigliano dove già si “vede” edificata una “villa” denominata San Vitaliano. Anche in questo posto arrivano infermi che chiedono la guarigione, ed altri fedeli ad onorare il santo, per questo San Vitaliano è costretto a scegliere un posto ancora più lontano, nel territorio (all’epoca) sannita, detto “monte vergine” dove costruisce una chiesa in onore della Santissima Madre del Cielo aiutato dalle elemosine dei suoi devoti. Muore il 16 luglio “l’anno non è noto”perché gli autori dell’epoca non ebbero cura di “coservar il Millesimo” annota Paolo Regio, rimangiandosi l’originaria indicazione relativa all’anno 800. Venne edificata in quel luogo una chiesa per contenere le spoglie del Santo e tanti miracoli ebbero luogo anche in quel tempio. Purtroppo, aggiunge il Regio, nell’anno 913 (DCCCCXIII) i saraceni assaltarono quelle zone del sannio distruggendo e depredando ogni cosa. Questo causò anche la distruzione della chiesa dove riposavano le reliquie di San Vitaliano che furono abbandonate dai fedeli. Anche Regio racconta l’episodio dei pastori, arricchito da alcune varianti. Secondo Regio i pastori mentre pascolavano il gregge, giocando con delle pietre su quei luoghi, si accorgono che il giorno dopo la pietra lanciata il giorno prima non si trova più nello stesso posto e lanciata di nuovo la pietra si organizzano, di notte, per montare la guardia intorno alla pietra e vedere chi fosse a spostarla. All’improvviso si addormentano ed a tutti compare un uomo in sogno che annuncia di essere San Vitaliano, servo di Gesù, confessore del suo nome ed osservatore della sua legge, annunciando che dovevano zappare dove era la pietra cosi facendo avrebbero ritrovato il corpo e quindi annunciare il ritrovamento al vescovo. Così fanno i pastori ed effettivamente trovano la tomba di San Vitaliano. All’interno del sepolcro ritrovano un’iscrizione, dove è scritto che dentro vi sono le ossa del Santo dal quale esce un “soavissimo” odore che riempie le loro anime di spiritual consolazione. A questo punto data la notizia ai chierici inizia una campagna di scavi e vengono ritrovate le antiche mura della vecchia chiesa. Da quelle rovine è edificata una nuova chiesa ed il culto di San Vitaliano riprende. In questa seconda chiesa innumerevoli sono i miracoli realizzati dal Santo, raccontati dal Regio.

A questo punto, secondo Regio nel 1120, arriva papa Callisto II. Il pontefice giunge nel beneventano ed avendo visto in quella zona la tomba di molti santi ed avendo onorato tanto anche il sepolcro di San Vitaliano nel monte Virgineo si avvia verso le Calabrie. Viene ricevuto, Papa Callisto II, dal conte Goffredo Loritello e consacra la chiesa maggiore al fine di unire la diocesi della città di Taverna con quella di Catanzaro. Aggiunge Paolo Regio che l’episodio della traslazione di San Vitaliano può essere letto in una bolla di papa Callisto II datata MCXXII. Bolla che attesta la donazione alla città di Catanzaro delle reliquie dei tre santi: Sant’Ireneo, San Fortunato ed appunto il nostro San Vitaliano. Paolo Regio infine, nel suo libro, narra le vicende, che hanno interessato, nel periodo in cui scrive, la diocesi di Catanzaro, legate al Corpo di San Vitaliano.

Regio racconta del sopralluogo effettuato, ad iniziativa del Vescovo Nicolò Orazio nel 1583, si tratterebbe addirittura di una perizia, successiva all’apertura del sepolcro. Sarebbero state trovate 23 ossa tra “piccole e grandi”. I resti mortali erano preceduti da due lastre di piombo contenenti iscrizioni in latino e greco del seguente testuale tenore: ”Il corpo di San Vitaliano”. Il fatto storico certo è che il vescovo Orazio nel 1583 decide di aprire il sepolcro sotto l’altare dedicato a San Vitaliano, perché numerosi studiosi hanno messo in discussione che il sepolcro contenga davvero i resti di San Vitaliano, nel frattempo divenuto oggetto di fervente culto tanto da meritare, a fuor di popolo, il diritto ad essere nominato patrono della cittadina nelle Calabrie. Vi furono ritrovati resti umani. La storiografia è attestata sul fatto che non vi sono documenti certi - men che meno - una bolla che documenti la traslazione dalla Campania a Catanzaro di San Vitaliano.

Analizzando il testo di Paolo Regio e confrontandolo con il manoscritto dell’anonimo beneventano ritrovato da Stefano Borgia, può supporsi che quest’ultimo sia un falso e sia stato elaborato tenendo a mente il racconto di Regio. Diverse sono le similitudini che i due racconti contengono, alcuni passi sono copiati seppure la biografia di Paolo Regio è scritta in italiano ed il manoscritto in latino (ecclesiastico nel senso che contiene diversi errori rispetto al latino classico). Il racconto di Regio è pieno di miracoli, che San Vitaliano da vivo o da morto avrebbe compiuto, senza specifica indicazione di prove, nomi e luoghi, oppure ulteriori circostanze idonee ad identificare meglio i fatti. Si racconta, ad esempio, di ciechi che ottengono la vista, zoppi che iniziano a camminare, ma senza indicare il nome del miracolato. Lo stesso racconto dei pastori ai quali viene in sogno San Vitaliano che annuncia che egli è San Vitaliano, servo di Dio, ben rappresentato sotto il profilo stilistico ed anche con sufficiente pathos letterario lascia qualche interrogativo. Come potevano dei pastori, illetterati, delle montagne irpine conoscere chi fosse San Vitaliano che in sogno loro esordisce: Io sono San Vitaliano (“ego sum San Vitalianus”)?

Paolo Regio, come abbiamo visto, era un canonico erudito, dotto e segnato da un percorso di vita privo di buona sorte. Aveva le competenze e soprattutto la fantasia per inventare e romanzare la vita di un Santo? La risposta è sicuramente positiva. Era quello che oggi si definirebbe un istrione, ha scritto oltre trenta libri dei più svariati argomenti e quando si accinse a scrivere la vita di San Vitaliano, pure volendo riconoscere un qualche trasporto religioso, aveva a cuore le sorti della tipografia della diocesi, che tanti dispiaceri gli stava arrecando per le continue perdite. Scrive di San Vitaliano perché viene a conoscenza della vicenda di Catanzaro dove si iniziava a mettere in discussione l’effettività della traslazione del santo capuano, al punto che il vescovo di Catanzaro dovette procedere ad una solenne apertura del sepolcro. I due racconti, quello di Paolo Regio e dell’anonimo beneventano scoperto nel 1760 da Stefano Borgia, sono in diversi tratti sovrapponibili. Il racconto del sonno in cui cadono i pastori è identico. Le stesse parole del santo nel sogno ai pastori sono identiche. Io sono San Vitaliano scrive Paolo Regio (“ego sum San Vitalianus” scrive l’anonimo beneventano). L’età di San Vitaliano al momento dello scandalo delle vesti è sempre di settant’anni e potremmo continuare leggendo parti dei due testi perfettamente sovrapponibili compresa l’espressione usata per raccontare l’episodio dei giovani autori della congiura, del Diavolo che si impadronisce del genere umano etc. Se il testo del manoscritto beneventano fosse stato autentico e quindi databile prima del 1120 e fosse venuto nelle mani del vescovo di Vico Equense certamente, anche solo per risollevare le sorti della stamperia vicana, Paolo Regio lo avrebbe pubblicato senza esitazione. Una scoperta sensazionale per l’epoca non poteva sfuggire alla stamperia di Vico Equense ed anzi probabilmente il vescovo di Vico avrebbe scritto un libro legato al ritrovamento, magari forse scoprendo anche l’autore del manoscritto. Inoltre al momento della scoperta, anche in questo caso fatta con grande enfasi, nel 1760 Stefano Borgia precisò che il manoscritto era rimasto nascosto per tutto questo tempo ed era assolutamente inedito. Paolo Regio era morto da oltre 150 anni e non avrebbe mai potuto invocare il plagio. Borgia aveva soprattutto una ragione per pubblicare il manoscritto. Il racconto, come nell’agiografia di Regio, afferma che San Vitaliano, prima di morire, aveva costruito la prima chiesa sulla sommità del Montevergine, anzi, secondo Borgia, proprio a San Vitaliano si deve il mutamento del nome da Monte Virgiliano a Monte Vergine. Esistevano i presupposti, almeno all’interno del diritto canonico, per rivendicare la primazia della diocesi beneventana rispetto al monastero di Montevergine. All’epoca anche il ducato di Benevento come il monastero di Montevergine era direttamente dipendente dal papato e la rivendicazione, documentata, di un diritto vantato dalla diocesi di Benevento sul monastero poteva essere in grado di invertire i rapporti di subordinazione ecclesiastica esistenti. Il monastero di Montevergine era appetibile sotto il profilo delle rendite che garantiva agli abati e per la giurisdizione ecclesiastica alla quale erano sottoposte alcune foranie delle provincie di Avellino (all’epoca principato Ultra direttamente a confine con il ducato di Benevento) ed alcune parrocchie appartenenti al territorio dello stesso ducato di Benevento erano sottoposte alla giurisdizione ecclesiastica del monastero di Montevergine. Ancora nel 1760 diversi cardinali chiedevano al papa la nomina ad abate di Montevergine per beneficiare delle rendite del monastero senza per questo impegnarsi nell’opera di amministrazione dei monaci, abbandonati a sé stessi e depredati delle ricchezze che dovevano servire ad un loro agevole sostentamento.

Il fenomeno, che durava da secoli, era noto con il nome di “Commende”. In pratica si trattava dell’attribuzione, da parte della Chiesa, ad alcuni cardinali del titolo nominale di Abate di un, in alcuni casi più di uno, monastero. Questi abbati detti commendatari erano estranei completamente alla vita monacale, delegando un priore all’interno del monastero per le pratiche religiose e per il mantenimento delle gerarchie tra i confratelli, e tuttavia avevano diritto a percepire, per intero, le rendite di spettanza del monastero.

Le “Commende” furono alla base del progressivo ed inesorabile declino dei monasteri. San Vincenzo al Volturno, ad esempio, alla fine del XVI secolo scompare proprio a causa della mancanza di risorse economiche eppure alcuni ultimi abati commendatari rispondono al nome di Carlo Borromeo e di Cesare Costa, certamente non personaggi trascurabili nell’ambito della storia della Chiesa.

Oltre a Paolo Regio e al codice longobardo ritrovato dal Borgia, Michele Monaco, come già abbiamo visto, ha citato anche una terza fonte storica sulla vita di San Vitaliano. Un altro manoscritto, diverso da quello di Stefano Borgia, diffuso da Mario Vipera, da questi ritrovato a Benevento nel monastero di San Vittorino nello stesso tempo in cui Monaco scrive il sul libro.

Manoscritto in carattere longobardo che documenterebbe la traslazione, per mano beneventana (il beato Giovanni, arcivescovo di Benevento) dei resti di San Vitaliano da Montevergine alla chiesa della Beata Vergine in Benevento. Probabilmente questo testo, e non quello di Borgia, era, direttamente o indirettamente, di conoscenza di Paolo Regio e potrebbe in qualche modo essere servito di ispirazione al vescovo di Vico. Il Regio inserisce nel racconto la distruzione di Montevergine legata alle incursioni Saracene, datando tale periodo con l’anno 914, e le distruzioni dei saraceni sarebbero state alla base della perduta memoria della tomba di San Vitaliano, sul Monte Virgiliano. Mario Vipera, però, nel suo libro, pubblicato qualche anno dopo quello del Monaco, annota che la fonte del racconto su San Vitaliano, non è più un codex longobardo manoscritto come aveva comunicato al Monaco, ma una “legenda Sanctorum” contenuta nella Biblioteca Beneventana. Ha corretto il tiro avendo letto le critiche del Monaco?. Nel precedente scritto abbiamo accennato agli studi di sir. Lowe ed in particolare il suo “The Beneventan script”. Nelle appendici troviamo i testi catalogati come scritti in beneventano (longobardo) e troviamo tre testi che il Lowe data come dell’XI o XII secolo, accertato questo, è difficile individuare precisamente gli scritti beneventani sino a questo punto incontrati e stabilire se uno di questi tre fosse il testo pubblicato dal Vipera. Il Lowe ci dice soltanto che egli individua come autentici manoscritti, in beneventano, del XI/XII secolo, tre distintive opere che denomina come “vitae Sanctorum”. Questo indizio potrebbe orientarci verso la biografia di un santo e quindi anche del “nostro” San Vitaliano. Prende corpo l’idea che Paolo Regio, uomo di sopraffine cultura, fosse venuto a conoscenza del manoscritto o codex presente nella biblioteca di Benevento ed abbia tratto ispirazione per parte della agiografia di San Vitaliano, aggiungendo poi molto di suo.

Riproduzione riservata

Nelle foto: Ritratto di Michele Monaco, ritratto di Stefano Borgia, “Santino di San Vitaliano”, pubblicato da Paolo Regio. Tomba di Paolo Regio.